「別の学校を探しましょう」

というコーディネーターの言葉に、「なんでですか?」と私が言うと、

「この学校はトムくんをこれ以上学生として置く気は無いからです。交渉の余地もありません」

そんな投げやりな言葉に私は納得いかず、

「息子も学校にいたいと言っていますし、たとえば、この学校の図書館に寄付するとか、この学校の慈善事業に寄付するとか、何かお詫びの代わり私たちができることがあるのでは」

と、

悪代官のような提案をする私

にもコーディネーターは、

「イギリスの寄宿舎で寄付金は募集していませんから。

それに、何があってもこの話が覆ることはありません。

共犯のロシア人とイギリス人のお子さんは学校に残れると予想しています。

トムくんのケースが初めてというわけではないので。

あまり言いたくはありませんが…何かあった時、アジア人は不利なんです」

私が「それって差別じゃないですか?」

と聞くと、「普段から差別があるわけではなく先ほど申し上げた通り、“何かあった時”に不利なんです」

“いやいや、Wifiを改造してはいけないという規則がないとはいえ、たしかに息子は問題を起こしましたよ。

でも、日本のエージェントが「他の子らが起こす問題は酒やマリファナだ」と言ってたぞ。

それに匹敵するほど悪いことか?これが人種差別の現実ってやつか “

と思いつつ、学校に残りたいという息子に目をやり

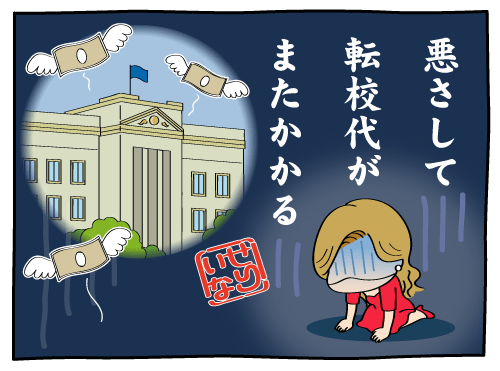

“いやいや、泣きたいのこっちな。

新しい学校の受験代、転校代にいくらかかると思ってんだよ“

新しい学校の受験代、転校代にいくらかかると思ってんだよ“

「学校に残りたい」と言って泣く息子に母は言いました。

※次ページに続きます。